Talvolta, per chi scrive di teatro, usare gli aggettivi è complicato, certe volte sarebbe opportuno non usarli affatto, e comunque è sempre bene usarli con misura, con attenzione, sapendo che se un aggettivo può definire, moltiplicare, ampliare e persino tradire il senso di un sostantivo, la sua connotazione, è anche vero che esso può nascondere la sostanza

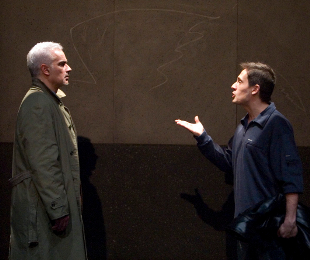

del teatro, che è azione, accadimento (mimetico, se si vuole) prima che parola. Così vien fatto di pensare dovendo dire de “Il falco”, lo spettacolo che la compagnia del Teatro Libero di Palermo ha portato sulla scena del Teatro Comunale di Noto, sabato scorso 13 aprile: il testo, di respiro essenziale e poetico, è della drammaturga canadese francofona Marie Laberge (tradotto da Maria Teresa Russo), la regia pulita, consapevole e profonda di Beno Mazzone, scene, luci e costumi rispettivamente di Raffaele Ajovalasit, Gianfranco Mancuso, Roberta Barraja, in scena ci sono Mirella Mazzerenghi (l’assistente sociale, di età matura), Massimilano Lotti (non sempre convincente nel ruolo del padre naturale, che torna per salvare il figlio), Rosario Sparno (l’adolescente in gattabuia). Ma dicevamo della difficoltà di usare gli aggettivi scrivendo di teatro, scrivendo di un accadimento teatrale come questo che ci troviamo a raccontare: un diciassettenne si trova chiuso in carcere mentre si svolgono le indagini sull’uccisione del suo patrigno; è l’unico indiziato, è pienamente consapevole della situazione, ma non è colpevole; della sua innocenza sono convinti un’assistente sociale, che con tenacia prova a comunicare con lui, a rompere il muro di diffidenza di cui si è circondato, e il padre naturale che dopo anni di assenza si è ripresentato per aiutarlo e riprendersi (con una qualche misura d’insopportabile superficialità) il posto che gli spetta; la situazione è di grande durezza e di assoluta incomunicabilità, ma si sblocca quando arriva la notizia che dell’assassinio del patrigno è responsabile il fratellino undicenne e diventa chiaro che il ragazzo si è auto incolpato per tutelarlo e difenderne l’infanzia. Detta (e letta) così la vicenda è intrigante, ma non va oltre l’ovvio interesse del pubblico per i meccanismi che possono bloccare la comunicazione vera tra persone. E non apporta molto senso in più nemmeno la bella metafora del falco, simbolo di libertà, che si estende per quasi tutto il lavoro e funziona da cassa di risonanza (quasi archetipica) alla difesa della propria libertà e della propria dignità personale operate con decisione testarda dall’adolescente in scena. Appare evidente invece che è il silenzio l’asse drammaturgico centrale di questo spettacolo: il silenzio scoperto dai personaggi (è questa scoperta l’azione, la praxis dello spettacolo) come luogo di libertà autentica, di rispetto, di sperimentazione positiva della possibilità di comunicare con verità e oltre le parole e gli aggettivi. Sul silenzio Mazzone gioca bene la sua partita registica: così, da un lato le pause importanti, il diradarsi delle parole, l’ascolto attento e consapevole tra i personaggi (e potremmo aggiungere la generale pulizia dell’impianto scenografico), e dall’altro lato le accelerazioni e le intensificazioni verbali nella recitazione, soltanto a questo tendono e questa dimensione circoscrivono con esattezza ed efficacia. Non è poco.

del teatro, che è azione, accadimento (mimetico, se si vuole) prima che parola. Così vien fatto di pensare dovendo dire de “Il falco”, lo spettacolo che la compagnia del Teatro Libero di Palermo ha portato sulla scena del Teatro Comunale di Noto, sabato scorso 13 aprile: il testo, di respiro essenziale e poetico, è della drammaturga canadese francofona Marie Laberge (tradotto da Maria Teresa Russo), la regia pulita, consapevole e profonda di Beno Mazzone, scene, luci e costumi rispettivamente di Raffaele Ajovalasit, Gianfranco Mancuso, Roberta Barraja, in scena ci sono Mirella Mazzerenghi (l’assistente sociale, di età matura), Massimilano Lotti (non sempre convincente nel ruolo del padre naturale, che torna per salvare il figlio), Rosario Sparno (l’adolescente in gattabuia). Ma dicevamo della difficoltà di usare gli aggettivi scrivendo di teatro, scrivendo di un accadimento teatrale come questo che ci troviamo a raccontare: un diciassettenne si trova chiuso in carcere mentre si svolgono le indagini sull’uccisione del suo patrigno; è l’unico indiziato, è pienamente consapevole della situazione, ma non è colpevole; della sua innocenza sono convinti un’assistente sociale, che con tenacia prova a comunicare con lui, a rompere il muro di diffidenza di cui si è circondato, e il padre naturale che dopo anni di assenza si è ripresentato per aiutarlo e riprendersi (con una qualche misura d’insopportabile superficialità) il posto che gli spetta; la situazione è di grande durezza e di assoluta incomunicabilità, ma si sblocca quando arriva la notizia che dell’assassinio del patrigno è responsabile il fratellino undicenne e diventa chiaro che il ragazzo si è auto incolpato per tutelarlo e difenderne l’infanzia. Detta (e letta) così la vicenda è intrigante, ma non va oltre l’ovvio interesse del pubblico per i meccanismi che possono bloccare la comunicazione vera tra persone. E non apporta molto senso in più nemmeno la bella metafora del falco, simbolo di libertà, che si estende per quasi tutto il lavoro e funziona da cassa di risonanza (quasi archetipica) alla difesa della propria libertà e della propria dignità personale operate con decisione testarda dall’adolescente in scena. Appare evidente invece che è il silenzio l’asse drammaturgico centrale di questo spettacolo: il silenzio scoperto dai personaggi (è questa scoperta l’azione, la praxis dello spettacolo) come luogo di libertà autentica, di rispetto, di sperimentazione positiva della possibilità di comunicare con verità e oltre le parole e gli aggettivi. Sul silenzio Mazzone gioca bene la sua partita registica: così, da un lato le pause importanti, il diradarsi delle parole, l’ascolto attento e consapevole tra i personaggi (e potremmo aggiungere la generale pulizia dell’impianto scenografico), e dall’altro lato le accelerazioni e le intensificazioni verbali nella recitazione, soltanto a questo tendono e questa dimensione circoscrivono con esattezza ed efficacia. Non è poco.