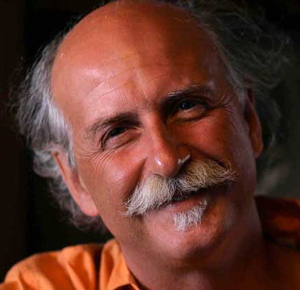

Marco Sciaccaluga è attore, drammaturgo e regista. Dopo l’esperienza con la cooperativa “Teatro Aperto”, viene scritturato giovanissimo dal Teatro Stabile di Genova di cui, dalla stagione 1975/1976 diventa regista stabile e poi, dall’anno 2000, condirettore, ruoli che tuttora ricopre insieme a quello di consulente artistico. Durante la sua intensa vita artistica ha diretto spettacoli per altri Stabili e compagnie private, italiane ed europee, partecipando a importanti rassegne e ottenendo numerosi riconoscimenti. Svariate anche le sue esperienze accademiche presso istituzioni di fama, tra l’altro, ha insegnato “Istituzioni di regia” all’Università di Milano. Ci ha concesso questa intervista in occasione dell’esordio del suo ultimo lavoro.

MDP Al teatro della Corte è in questi giorni in scena la sua ultima regia, la messa in scena di una delle prime tragedie di Schiller “Intrigo e amore”. Può indicarmi le ragioni di una scelta artistica in fondo inusuale e anche, se vogliamo, inattuale come questa?

MS La prima ragione, per restare nello spirito della domanda è proprio l’inattualità. Trovo infatti schematico e semplicistico quando si ha a che fare con la storia del teatro, e più in generale con la storia della nostra specie, utilizzare il criterio dell’attualità e della inattualità, quasi che esistesse un setaccio entro il quale versare il passato per vedere la sabbia che filtra via e quella che rimane. Il teatro è una delle poche arti rimaste in cui si percepisce invece la trasversalità del tempo, è una delle poche forme d’arte cioè in cui riesco ad essere nel presente e nel passato contemporaneamente. E dunque io dico sempre, e non è una battuta, che le voci dei classici non giungono dal passato ma bensì dal futuro. Quale è infatti l’universalità dei grandi classici? È quella credo di aver creato nel proprio presente qualcosa che in qualche modo avrebbe riguardato anche il futuro. Così quando siamo di fronte a Tolstoj, Dostoevskij o a Dante, e nomino tre dei miei preferiti, abbiamo l’impressione di trovarci di fronte ad una dimensione storica definita ma anche che questa dimensione storica trascende i suoi tempi. In questo senso sono dei profeti, perché hanno “visto” il futuro. La ragione più contingente è invece legata alla regia di un film degli anni 80 di Eric Rohmer, la Marchesa von O, tratto da una grandissima novella di Kleist. Vedendo quel film ed ammirandone la strategia narrativa ho visto la storia di due esseri umani che sono prigionieri di leggi, morali o formali, sono prigionieri cioè di un totalitarismo che prima ancora di provenire da leggi sociali proviene da leggi morali. Nel caso della Marquise von O è la vergogna di una vedova che rimane incinta con le conseguenze sociali che ciò comporta su di lei e sulla sua famiglia. Ad un certo punto però questa prigione che sembrava di acciaio si scioglie e l’umanità ritrova sé stessa, oltre gli schemi, nella immediatezza del contatto reciproco, come, per riassumere con una battuta la famosa scena della riconciliazione familiare, una tribù di scimmie su un divano. È questo sciogliersi della prigione nel sentimento che mi ha riportato a Schiller. Poiché in quello stesso periodo mi occupavo di Durrenmatt ho posto l’attenzione ad un suo discorso del 1959 in cui, nel ricevere il premio Schiller sottolineava che il nodo gordiano della drammaturgia schilleriana era appunto quello dell’individuo che poteva liberarsi delle catene sociali attraverso la conquista della libertà interiore. Schiller identifica questa libertà nell’amore ed insieme diffida di quei suoi contemporanei che invece quella libertà la cercano con il ribaltamento violento della società. Quindi sono circa trent’anni che mi interesso ad Intrigo e Amore, anche se come spesso accade i sogni talora rimangono a lungo in un cassetto. Il suo recupero mi è stato peraltro suggerito da una tematica molto attuale con cui mi confronto più da padre che da regista e drammaturgo, ed è la considerazione del destino dei nostri giovani in un contesto per fortuna democratico e di libertà ma in cui il totalitarismo delle convenzioni si è fatto più sottile e trasparente, è diventato come una gabbia di cui non si vedono le catene. Ora i giovani sembrano accettare passivamente se non condividere, con la legge dei padri, una situazione di esclusione e subordinazione e, al contrario della mia generazione, non appaiono neanche animati da un grande sogno di riscatto, pur con gli esiti anche tragici che noi abbiamo conosciuto. Dunque raccontare la storia di due giovani che si scontrano con l’impossibilità del loro amore mi sembrava fosse un modo per rappresentare anche questi nostri giovani prigionieri, schiacciati da padri terribili. Inoltre Luise e Ferdinand appaiono molto simili a loro anche in un altro aspetto, perché per primi accettano intimamente, e interiorizzano, la loro prigione e per primi dubitano. Giulietta e Romeo non hanno mai dubitato del loro amore e seppur anche loro sono stati sconfitti, lo sono stati in nome di una certezza. Tutti questi elementi, insieme al desiderio che ho sempre di andare a guardare dentro un grande scrittore del passato hanno fondato la scelta di portare sulle scene “Intrigo e amore”.

MDP Nello Sturm und Drang ed in Schiller in particolare, l’evento tragico si articola, nella percezione tradizionale, nella irriducibile contrapposizione tra interiorità/autenticità e la Società ovvero la Storia, percepite come strutture costrittive e dunque falsificanti. Questa contrapposizione si evolve ovviamente con il mutare dello spirito dei tempi. Quali forme della nostra contemporaneità lei ha visto e fatto emergere nella sua interpretazione registica?

MS Già in buona parte ho risposto in precedenza a questa domanda. Vorrei però aggiungere qualcosa riferendomi ad un bel saggio giovanile di estetica dello stesso Schiller, che si intitola “Il poeta ingenuo e il Poeta sentimentale” (Uber naive und sentimentalische dichtung, ndr.), e nel quale appunto descrive il “sentimento” a confronto con la realtà che lo circonda, parla in sostanza del poeta che mette a confronto l’anima individuale con la Società in cui vive ovvero che l’opprime. Il poeta diventa dunque “sentimentale” quando parla delle sensazioni che prova, dei conflitti e delle frizioni che nascono in questo uomo che vive dentro una prigione. In questo senso, e può sembrare paradossale, e magari lui non avrebbe voluto sentirselo dire, l’ultimo dei grandi poeti sentimentali, e citavo appunto prima Durrenmatt, è Brecht perché crea degli eroi che combattono l’oppressione sociale e politica e dunque, come secondo me dimostra “Santa Giovanna dei macelli” che senza riuscirvi vorrebbe essere una parodia della “Pulzella d’Orléans” di Schiller, è il vero continuatore, quanto meno dello spirito, della drammaturgia tedesca dello Sturm un Drang. In effetti la battuta di Luisa Miller contro i grandi della terra, nel terzo atto durante il confronto con Wurm, è una battuta politicamente violentissima (e anche attualissima se si guarda a quanto succede oggi con i migranti) e potrebbe essa stessa sembrare una battuta scritta da Brecht. Dal punto di vista registico ho tentato di rendere tutto questo a partire da una resa realistica e non naturalistica, creando uno spazio vuoto (astorico) attorno ai personaggi, e poi attraverso la metafora della musica che quello spazio suggerisce. La musica che in Schiller, che da essa trae metaforicamente numerosi riferimenti, è metafora del sentire sentimentale, quindi del mondo visto attraverso lo sguardo del poeta. La musica e l’armonia sono sinonimi di quell’equilibrio che la poesia cerca di raggiungere anche senza riuscirvi, sono sinonimi di libertà e di liberazione anche se nessuno, almeno in questo testo, riuscirà a suonare la sinfonia della libertà.

MDP In questo contesto la scelta del testo da mettere in scena è un elemento essenziale, soprattutto, credo, se si tratta di una traduzione e di una tradizione di un classico, già peraltro oggetto di una nota riduzione librettistica. Quello scelto per la sua regia come affronta e risolve il tema della recitabilità, della fedeltà e insieme della resa ad un orecchio contemporaneo della scrittura schilleriana? In particolare il lavoro di Macrì è stato un lavoro di “dramaturg” e quanto ciò è entrato in relazione ed è stato importante per le sue scelte di regia?

MS Una volta deciso che Danilo Macrì era a mio avviso la persona giusta per questa impresa, il nostro lavoro si è nella prima fase sviluppato parallelamente ma separatamente in quanto l’ho lasciato lavorare tranquillo. Danilo è stato sinora principalmente un traduttore dal russo, soprattutto di Cechov, ed è stata la prima volta in cui si è cimentato con il tedesco, lingua che peraltro ben conosce. Mi fidavo di lui perché, soprattutto, mi piaceva il suo sguardo critico sulla lingua, il fatto che riesca tradurre in un linguaggio contemporaneo senza farlo diventare una lingua per così dire di “moda”, senza farlo diventare un borborigma. Sia detta senza alcuna vena polemica, considero la traduzione di Aldo Busi un pasticcio, nel senso che Busi ha tratto dal testo quello che lui voleva ma senza curare la coerenza con il testo stesso ed il suo senso, ne ha tratto così quasi una commedia. Danilo ha la capacità di “tradurre” senza “tradire”, anche se tradurre è sempre un po’ tradire ma partendo da una intima fedeltà, ha fatto dunque un vero lavoro da “dramaturg”. In effetti se si può tradurre Dante in inglese, come di recente è stato fatto e sembrava impossibile, a maggior ragione si può tradurre Schiller che è un autore di teatro e per di più, nonostante la giovane età, di una competenza straordinaria. Proprio per questa finalità (la rappresentazione e la dizione) la drammaturgia di Schiller e le sue singole battute sono scritte in un tedesco ancora molto comprensibile, in una lingua cioè molto “realistica” a partire dal fatto stesso, ed è cosa a mio parere decisiva, che non sono scritte in versi. Quando poi Daniele mi ha sottoposto il testo integrale, pubblicato anche dall’editore Carrocci, si è sviluppato il lavoro vero e proprio di drammaturgia, poiché era chiaro che bisognasse “tagliare”. Usando una metafora il testo di Schiller appare come un corpo perfettamente strutturato ma un poco “sovrappeso”, per cui facendolo dimagrire emerge, per così dire, un magnifico corpo muscoloso. Per questo ho elaborato, prima ancora di leggere il testo, una ipotesi drammaturgica e registica, restando in metafora, di dimagrimento per poi realizzare i tagli nel confronto con Danilo Macrì, un confronto che è andato avanti fino all’ultimo giorno prima dell’esordio, con modifiche e anche riprese continue. In effetti una delle caratteristiche della scrittura di Schiller è quella di mettere a disposizione una enorme quantità di materiale narrativo e di lasciare implicitamente al suo interprete la libertà di scegliere all’interno di quel materiale ciò che gli serve per costruire una sua (dell’interprete) coerente interpretazione e resa scenica. Paradossalmente a volte sei costretto a togliere anche cose molto belle, che ti piacciono ma che non risultano coerenti con le scelte che hai fatto, dovendoti comunque confrontare anche con i “tempi” della messa in scena, che nell’impianto originale risultano quasi provocatori per una epoca in cui sei “costretto” a consumare tutto in fretta. È stato comunque un lavoro molto appassionante, quello di setacciare questo testo, e la collaborazione con Daniele Macrì è stata veramente molto importante.

MDP La stagione dello Stabile di Genova, di cui lei è consulente artistico, è stata inaugurata da un’altra sua importante regia, “Minetti” di Thomas Bernhard. È questa una drammaturgia che mette apertamente in discussione il ruolo dell’arte in una Società che man mano sembra non riconoscerla e non essere più riconosciuta. Pur nella distanza storica e di contesto, credo che vi possa essere un legame profondo tra queste due scelte. È una giusta impressione e, se sì, quale è questo legame?

MS Il primo e fondamentale legame è semplice e di natura personale, nel senso che sono due testi che mi piacciono molto e mi hanno appassionato. Poi, se posso dire anche un po’ provocatoriamente, le teorie sull’arte del novecento le ho sempre viste con sospetto. Mi riferisco a all’ intento di destrutturazione dell’impianto narrativo, a questa loro volontà di decostruire il linguaggio, al fatto di non dover più raccontare storie ma rappresentare strutture, e questa è una cosa che mi fa orrore. Tra l’altro in questo sono in buona compagnia di altri importanti registi e studiosi. In questo senso sono rimasto un “romantico”. Schiller ingenuamente forse, come la corrente stessa del romanticismo, sognava che la nuova religione del mondo fosse l’arte, pensava che l’arte fosse una delle poche, se non l’unica, attività umana con la quale si “rischiava” di capire qualcosa di più del senso della vita e che ci spalancasse molte più verità di quanto facciano la scienza o la storia o la filosofia. Questo è il pensiero romantico radicale che io sentimentalmente condivido, ma non solo io, penso ad esempio a quel grande filosofo del 900 che è Wittgenstein facendo ovviamente le debite differenze. Quando io ho creduto di aver capito qualcosa di più della vita e del suo senso, ho potuto farlo solo confrontandomi con opere d’arte, un libro di Tolstoj ad esempio o un quadro di Rembrandt, quando, come diceva Nabokov, ti vengono i brividi lungo la schiena e non sai perché. È in fondo la percezione “romantica” di ciò che è bello e di ciò che è brutto. Minetti crede la stessa cosa. È matto, è un matto affascinante e ossessivo che ripete la stessa storia in salse diverse, ma crede che l’arte sia l’unica cosa che abbia un senso. Naturalmente è destinato alla sconfitta e Bernhard da grande drammaturgo quale è crea tutti i presupposti per la sua caduta. Molti dei personaggi di Bernhard sono grandi artisti falliti e Minetti è, in questo senso, un grande sogno romantico e per questo mi piace anche se forse si vuole certificarne la fine. Minetti ricorda un manicomio in cui si discute farneticando sui grandi temi della vita. Certamente Bernhard non può rientrare nella categoria schilleriana dei poeti romantici, ma la grandezza del personaggio Minetti è proprio il suo romanticismo, è il suo essere un personaggio “romantico”. Quest’uomo che nella soffitta di sua sorella continua a recitare “Lear”, sognando che un giorno glielo faranno fare di nuovo, è certamente un uomo prigioniero di un grande incubo, ma anche prigioniero di un grande sogno. Viene alla mente la barzelletta sui pantaloni di Finale di Partita ed in fondo i romantici sognano questo, di fare dei bei pantaloni che parlino del mondo. Romanticismo è però una parola che nel 900 si è preferito espellere andando ad individuare o celare il “sentimentale” o ciò che è romantico, in categorie che non sono estetiche ma bensì psicologiche, come il melodrammatico e il patetico, quasi ci si vergognasse. Con tali categorie si interpretano ad esempio le opere di R.W.Fassbinder che invece, o proprio per questo, è al contrario di Bernhard un grande autore “romantico”.

MDP La precedente domanda mi consente, se lei è d’accordo, di allargare un po’ il campo di questa intervista, di allargarlo cioè alla attività artistica che ha caratterizzato gli anni da Lei vissuti alla Stabile di Genova, che è anche la città in cui è nato non solo artisticamente. Cosa caratterizza il suo particolare approccio registico, e talora recitativo, e l’approccio delle sue regie con la città e la sua comunità?

MS Il rapporto con la mia città è complesso perché Genova è una città, tradizionalmente, poco dialettica, in cui lo “scambio” si sviluppa con difficoltà. L’ho potuto constatare anche nel confronto con le mie esperienza in altre città italiane, come Bologna ad esempio spesso più ricettiva e capace di risposte intense, o all’estero, in Olanda, Belgio o Croazia, dove lo scambio con le comunità è molto meno prudente e dunque più stimolante di quello che sperimento qui. Molto diverso e molto più intenso è stato, al contrario, il mio rapporto con la più ristretta comunità dello Stabile di Genova. È un ensamble fantastico attraverso il quale ho potuto maturare esperienze profonde e sviluppare relazioni importanti, per me e per il mio teatro, grazie alla collaborazione con alcuni grandi maestri del 900 che vi hanno operato, da Luigi Squarzina a Benno Besson, e anche con nuove realtà drammaturgiche e registiche che vanno crescendo in Europa, e cito ad esempio Marcial Di Fonzo Bo con cui ho collaborato in “Demoni” andato recentemente in scena. Collaborare con loro, anche con umiltà mettendo a disposizione la mia esperienza ormai consolidata e riconosciuta, è stato molto produttivo. È, quella dello Stabile di Genova, una realtà molto stimolante e aperta al mondo, ed è anche una realtà artistica e produttiva per fortuna ancora piuttosto selettiva, in un panorama nazionale in cui, per esigenze forse di cassetta o forse di moda, vengono talora accreditati spettacoli e regie quanto meno immaturi.

“Un romantico” è questa la icastica definizione che, tra le righe dell’intervista, Marco Sciaccaluga dà di sé stesso. Una definizione dal valore credo complesso, perché affonda le sue radice in un passato che, generalmente e non del tutto fondatamente, si ritiene ormai superato ma che, nel contempo, ci pone di fronte a pressanti storture della contemporaneità. In effetti richiamarsi al “sentimento” in un mondo che ormai sembra articolare le sue leggi e le sue maschere sulla virtualità del denaro può essere un segnale efficace. Può aiutarci a recuperare, proprio nel sentimento, una sincerità ed una autenticità che fatichiamo a definire. È una auto-definizione che fa altresì luce sulle scelte che, nel tempo hanno caratterizzato, l’attività artistica di Marco Sciaccaluga. Ci lasciamo con la promessa di un’altra occasione per affrontare altri temi, qui per ragioni di tempo, solo accennati, quali lo stato della drammaturgia italiana oggi, alla luce, in particolare della prossima rassegna di drammaturgia contemporanea, sarà la ventunesima edizione, promossa e ospitata dallo Stabile genovese. Una iniziativa encomiabile, anche dal punto di vista produttivo, cui ovviamente la nostra redazione è particolarmente interessata.